2023.5.12-13

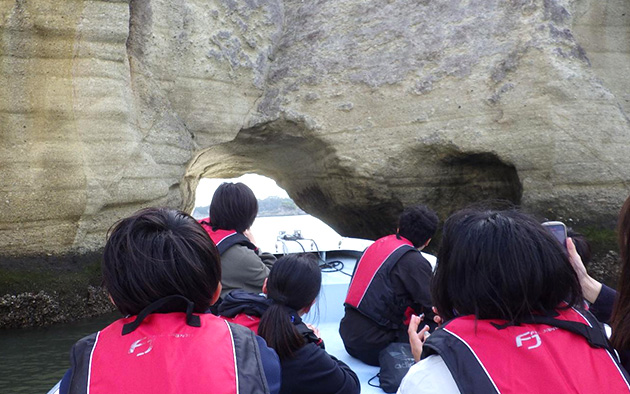

大高森・宮古巡検

人文地理学ゼミと合同で2日間にわたり、大高森・宮古巡検を行いました。

1日目に巡検を行った大高森はなんと皇族一行が訪れたこともある名所です。自然が作り出した島々はその日が晴れであったことも相まってとても美しかったです。

2日目は松島湾で牡蠣の養殖を行っている漁師さんから牡蠣の養殖や松島湾の特徴についてお話を伺いました。また、宮古巡検では塩竃市の浦戸諸島にもある「ボラ」を発見。何か関係があるのでしょうか・・・。

泊まり込みで行った巡検は大変充実したものでした。

(阿部鈴南)

2023.7.4~5

七夕会の準備手伝いin川渡小

大崎市立川渡小学校の早坂英里子先生からお話をいただき、同小学校2年生の子供たちの七夕会を成功させるため、研究室の3年生3名と他専攻の2年生1名でお手伝いに行きました。地域の方のご厚意で学区内の竹林から笹を取らせていただき、子供たちと笹を学校に運んでから、全校児童から集めた短冊や七夕飾りを飾り付け、無事に七夕会を開くことができました。

子供たちが地域の人と関わり、日本の伝統に触れる活動に携われたことに、学生自身も学ぶことの多い時間を過ごすことができました。

(志賀晴夏)

2023.8.4-7

浦戸諸島宿泊巡検

宮城県塩竈市に位置する浦戸諸島で寒風沢島を拠点に3泊4日の宿泊巡検を行いました。人文地理学の横山研究室と合同で、島の地形や島の人たちの営み、また「ボラ」とよばれる人口洞穴について調査をしました。他大学の研究室や島の人たちとの交流、未知が広がるこの島ならではの体験は、学生たちにとって、きっと自分自身の研究の方向性を考えるきっかけとなったことでしょう。

(志賀晴夏)

2023.8.27-28

竹林活用調査in静岡

静岡県裾野市でNPO法人みらい建設部による竹林活用の取り組みを、宮城県農業高等学校の先生、生徒とともに見学してきました。竹林が拡大し、多くの問題が生じてきていため、その対策が喫緊の課題となっています。

ここでの対策とは...メンマをつくること!!

問題解決のために食べるとは...

皆さんも国産メンマを見かけたらぜひ食べてみてください。

(三浦健新)

2023.10.21

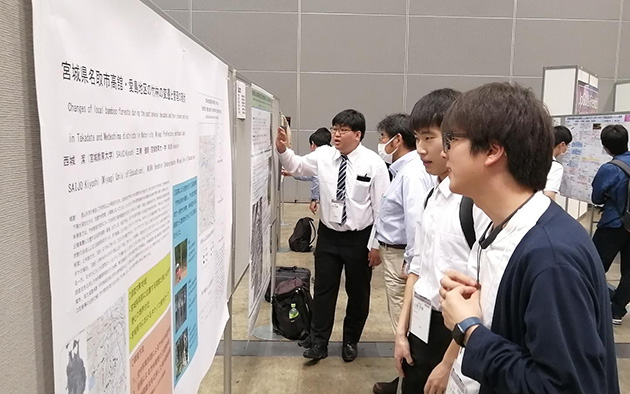

東北地理学会(秋田大学)

10月21日に秋田大学を会場に開催された東北地理学会に参加。本研究室生の阿部祐土(3年)が8月に実施した浦戸諸島巡検の参加者を代表して、『松島湾周辺地域における人工洞穴の分布と利用:浦戸諸島を中心に』とのタイトルで発表しました。これまで研究がされてこなかった内容だったこともあり、参加者の興味・関心を引く発表ができたと思います。

(阿部祐土)

2023.11.29

宮城県名取市愛島 竹林調査

宮城県名取市愛島でタケノコ農家さんを訪れ、タケノコ業のお話を伺い、敷地内の竹林を観察させていただきました。

雨風の寒い日でしたが、貴重なお話を頂けました。

非常に綺麗に生えそろった竹林は素晴らしかったです。

(鎌田知希)

2024.3.27-29

鹿児島県 竹林整備・シラス台地・知覧特攻平和会館

科研費調査の一環で、鹿児島県大崎町の竹林整備の様子を見学させていただきました。農村地帯の放置竹林の資源化を進める竹福商連携の取組みです。荒れていた竹林がきれいになり、商品化にまでつながっている素晴らしい試みですが、何より関わっている住民の方々が楽しそうに活動されている様子が印象的でした。またせっかく鹿児島まで来たので、桜島・シラス台地・知覧特攻平和会館にも足を運びました。

2024.5.2-3

牡鹿半島・女川巡検

昨年に続き、GWの期間を利用した人文地理学ゼミとの合同巡検。今回は牡鹿半島を中心に回りました。1日目は石巻の日和山と復興記念公園を見学し、牡鹿半島の民宿泊。翌日の午前中は荻浜を訪問、横山先生のお知り合いの漁師さんに漁港・牡蠣養殖関連施設等を案内いただき、震災時のことも含めいろいろとお話を伺いました。その後女川へ移動、観光客で賑わうシーパルピアで昼食、震災遺構(交番)を見学して帰途に就きました。

2024.5.19 & 26

東北地理学会(東北大学)、地球惑星科学連合(幕張メッセ)

5月19日に東北地理学会、5月26日に日本地球惑星科学連合 2024年度大会が開催され、4年生の三浦君と連名で名取市の竹林の変遷や管理に関わるテーマで発表をしました。

2024.9.19-21

日本炭化学会(東北大学)

日本炭化学会が東北大学で開催され、東北大学の中安祐太先生とともに大会実行委員を務めました。2人ともそんなに深く関わっている学会でもないので苦労は多々あったものの、最終日のエクスカーションも含め、無事終えることができました。ご協力いただいた皆様、大会にご参加いただいた方々にお礼申し上げます。

2024.9.24-27

人文地理ゼミと合同で浦戸巡検

昨年に続き、人文地理ゼミと合同で浦戸巡検。今回は桂島のステイステーションに宿泊し、桂島はもちろん、野々島・寒風沢島・朴島とすべて回りました。全体で計画を決めて動くのではなく、基本的に自主行動。船で桂島周辺の海を回ったり、竹林調査をしたり、島民への聞き取りをしたりと、中身の濃い4日間でした。

2024.10.12-14

メンマサミット(長野県飯田市)

10月12日~14日の三連休、宮教大&宮農高の連合チームで長野県飯田市を訪問しました。初日は下伊那農業高等学校にお邪魔し、同校の竹を活用した取組みについてお話を伺い、施設や竹林の見学もさせていただきました。翌日は「第6回純国産メンマサミット」に参加。熱気に満ちた会場と充実したプログラムに多くの刺激と学びを得ることができました。

2024.10-19-20

大学祭

大学祭にて「炭焼きピザ」を出店。ピザ焼きに使った竹炭は、松島湾の牡蠣養殖場から出た竹材を再利用したものです。売れ行きは順調で、附属小校長時代に知り合った子供達も訪ねて来てくれました。

2025.1.16

宮農高との研究交流会

昨年度から共同研究を進めている宮城県農業高等学校の皆さんに大学にお越しいただき、合同発表会を行いました。「竹・竹林を題材にした環境教育」をテーマに、西城による趣旨説明、宮城教育大学における竹林を活用した環境教育の取組み紹介、宮農高の小島先生による「教材としての竹・竹林」、宮農高生によるメンマ作りを始めとする活動紹介、卒論生による竹林の環境調査結果の報告と、計5件の発表。中でも高校生による発表は活動実績に裏打ちされた説得力ある内容でした。

2025.2.26-27

卒論巡検

今年度の4年生5名の卒論にちなみ、各自が調査した地域を巡る巡検を実施しました。名取市の竹林、岩沼市の中心商店街、沖積低地上の土地利用と災害(大崎市)、ボラ(人工洞穴)と漂着廃材がテーマの宮戸島を1泊2日で見て歩きました。卒業を間近に控えたゼミ生とのいい思い出になりましたし、初日は次年度研究室に所属予定の2年生も3名参加し、異学年間のよい交流の機会ともなりました。

2025.3.26

学位記授与式

国際センターにて学位記授与式。研究室の4年生5名、無事学位記を手に大学を巣立っていきました。4月からは小学校・中学校・高校と分かれて教壇に立つことになります。ご活躍をお祈りしています。

2019.01.26

ざざ虫漁体験イベント

長野県上伊那地方振興局および天竜川漁協主催のざざ虫漁体験イベントに参加しました。地元高校生を対象にした企画だったため、見学のみ。

研究者や報道関係者も多数参加していました。

2019.04.30

簡易貫入試験

研究室全員で、ある卒論生の調査の手伝いに行きました。丘陵斜面の土層構造を調べるための簡易貫入試験。

雨がやまずにたいへんでしたが、大人数で楽しく作業しました。

2019.08.02

荒浜小学校見学

宮教大附属小学校の先生方と、仙台平野の地形をテーマにした研修を実施しました。

小学校近くの梅田川、長町-利府断層による撓曲崖を見た後、最後は震災遺構の荒浜小学校を訪れました。

2019.08.07

竹林伐採見学

石巻の下山竹材店さんに、竹林伐採作業を見学させていただきました。職人さん達の手際の良い伐採作業は見事でした。

夏場は暑いので、早朝から作業開始、暑くなり始める9時過ぎには終了するのだそうです。

2019.09.15

東北地理学会・北海道地理学会

9月14日に札幌の北海学園大学を会場に開催された、東北地理学会・北海道地理学会の合同学会に参加。

阿部壽夫氏と連名で「水産業由来の竹廃材による炭焼きとその地理教育への展開の可能性」というタイトルで発表しました。翌15日は巡検に参加し、昨年の胆振東部地震の被災地を巡りました。1年たっても、いまだ被災跡が生々しいことに驚かされました。

2019.11.10

万葉の森自然観察会

大衡村の「昭和万葉の森」にて、地形地質をテーマにした自然観察会を実施しました。昨年・一昨年に続き3回目の開催となります。

これまでの経験を活かして内容を精選したため、余裕をもって行うことができました。参加人数は7名と小ぢんまりした会だったものの、参加者との距離が近くてよかったです。

2019.11.16

山岳文化学会

東京慈恵医大で行われた第17回山岳文化学会に参加。「山岳地域における炭焼きの痕跡と植生景観への影響について」という演題で口頭発表を行いました。

この学会での発表は初めてです。写真は明治大学名誉教授の小疇尚先生による招待講演「自然に学べ、本にではなく-日本の山はどのように調べられてきたか-」の様子です。

2019.12.01

炭焼きイベント

東松島市の松島自然の家を会場に、「竹廃材を活用した炭焼き講習会」を開催しました。参加者17名。松島湾の牡蠣養殖棚から発生した竹廃材を炭材に、阿部式炭焼法で竹炭を焼きました。

炭焼き体験後は座学で、活動の趣旨・意義についてお話しし、参加者から貴重なご意見を頂戴しました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

2019.12.08

丸森土石流跡調査

台風19号により甚大な浸水および土石流により甚大な被害を被った丸森町。はるばる福岡教育大学からお越しいただいた黒木貴一先生を中心に、5人のメンバーで同町廻倉の土石流跡の調査を行ってきました。

土石流流下範囲周辺の地形や堆積物、植生・基盤地質を見て回りました。

2018.1.27

ざざ虫漁体験

大学院生とともに、長野県天竜川にてざざ虫漁の体験をさせていただきました。ざざ虫とは、トビケラ・カワゲラ・ヘビトンボ等、河川の水棲昆虫の幼虫のうち食用に供されるものの総称です。

ざ~ざ~水が流れる浅瀬に棲息することから、このような呼び方になったとのこと。河床を攪乱する(礫をつるはしで掘り起こし、足で踏む)と、礫の底に張り付いているざざ虫が流され、下流側の網で捕獲されます。ご指導いただいた中村昭彦さん、牧田豊さん、ありがとうございました。

2018.2.3-16

マダガスカル

仙台市の八木山動物公園と宮教大とが共同で進めているJICAのESDプロジェクトに参加。2月3-16日の日程でマダガスカルを訪問し、環境教育・地域資源に関わる調査と意見交換を行ってきました。

お世話になった皆さん、どうもありがとうございました。

2018.5.14

前森風穴

知人研究者の調査に同行し、船形連峰北部の前森風穴に行って来ました。風穴自体はまだ残雪の下でしたが、ブナ林より下方にダケカンバ林があるなど、面白い景観を見ることができました。

雪の残り方や植生が日本海側の多雪山地に似ています。

2018.6.30

松島湾牡蠣養殖場見

東松島市の(株)和がきさんのご厚意で、松島湾東名漁港近くの牡蠣養殖場を見学しました。牡蠣の養殖法についてはほとんど知らなかったので、たいへん勉強になりました。

見学後は美味しい牡蠣もいただきました。阿部年巳社長始め、お世話になった方々に感謝申し上げます。

2018.7.7

公開講座

太白自然観察の森の新田隆一氏、技術教育講座の安孫子啓先生、家庭科教育講座の亀井文先生とともに、「竹であそぼう、竹に学ぼう-工作編-」と題した公開講座を開催しました。

竹材を切り、ナタで割り、さらに加工して竹箸とガリガリトンボ(遊具)を作りました。

2018.8.3

船形山

巡検で船形山に登りました。ブナ林、地すべり地形、炭焼きの痕跡(?)など見ながら、大滝キャンプ場より往復。

下界は猛暑、でも風の強い山頂はやや寒いくらいでした。

2018.10.18

炭焼き

大学院生とともに登米市の「阿部式炭焼研究所」にお邪魔し、阿部式炭焼法を体験させていただきました。

炭材は松島湾の牡蠣養殖から出た竹廃材。わずか1時間ほどで見事な竹炭が出来ました。

2018.10.21

河川流量調査

さわやかな秋晴れの一日、米沢盆地で修論調査を行っている院生の手伝いで、盆地に流入するいくつかの河川の流量調査を行いました。

2018.10.27

公開講座2回目

7月に続き、2回目の公開講座です。今回は「竹であそぼう、竹に学ぼう-炭焼き・調理編-」。

市販薪ストーブによる簡易炭焼きと、その余熱を利用したプリン作りを行いました。